霊長類=サルのような概念を抱いている方が多いかもしれませんが、われわれ人類も霊長類の一部でしかありません。

人類を特別な生き物としてとらえるのではなく、進化の過程で生まれた霊長類の一部というコンセプトで本ホームページを見てもらいたいと思います。

すなわち、人間が世界の中心にいるわけではなく、人間とそれ以外の動物は、それぞれ違っていても、たがいに等しい重さがあります。

ここに生物多様性を理解する本質があります。

京大の霊長類研究の特色は、先のコンセプトにもとづき、人間を含む霊長類を<個>としてとらえた研究を展開している点です。フィールドにおいても個体識別をすることから研究は始まります。霊長類ゲノムデータベースにおいても、<個>を基本コンセプトとして構築しています。

ゲノム時代を迎え、これからは<個>単位のゲノム解析が霊長類研究の大きな流れになると思われます。

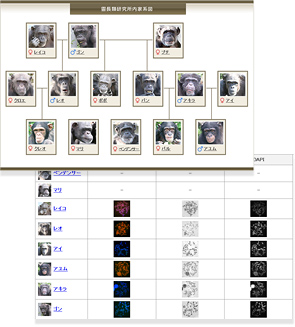

本ホームページでは、第1段階として、霊長類研究所にいる14人のチンパンジーの<個>の情報を整理してアップロードしています。

チンパンジーの個人情報にあたりますが、霊長類研究の発展のために、多くの方が有効に使ってくれるものとして公開に踏み切っています。

趣旨を良く理解した上での有効利用をお願いします。今後、チンパンジー以外の霊長類についても、<個>単位で情報を公開していく予定です。

人間を含めた霊長類の進化を理解するためには、フィールドでの研究と実験室での研究の両方が有効につながる必要があります。

これは霊長類学にかぎったものではなく、生物学全般にあてはまる難しい課題です。

例えば、同じフィールドワークであっても、いったん人工的な餌付けをしてしまった幸島でのニホンザルの集団は、餌付けする前と姿がかわってしまっています(それゆえに餌付けしていない屋久島でのフィールドワークも重要となります)。

幸島のサルは100近い数の個体の群れが形成されていますが、餌付けしていない屋久島では数10個体の群れしかありません。

しかし、考えようによっては、狩猟生活から農耕生活へと移行していった人類の変化をそこに読み取ることができるかもしれません。

常に、フィールドと実験室での結果とのフィードバックをかけて考えるセンスが必要となります。

本ホームページでは、単にゲノムデータを並べるだけではなく、そのゲノムデータが個性やフィールドと結びつけられるように作り込んであります。本コンセプトを理解して、いろいろなボタンをクリックし、各人でいろいろなイメージを温めてみてください。